労働中に最も多い転倒災害!

対策すべきポイントをまとめました

目次

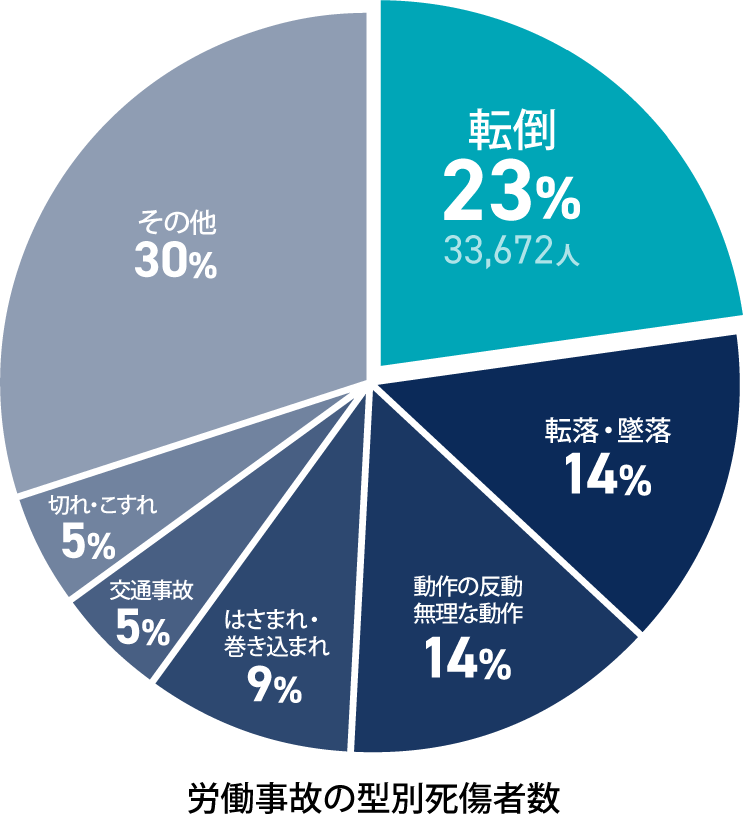

1. 転倒事故の現状

転倒しただけで労働災害につながるというと大げさに思われるかもしれませんが、仕事中に転倒したことで4日以上仕事を休む方が年間3万人近くいます。

休業4日以上の死傷災害の中で最も多いのは転倒災害で、全体の23%を占めています。

2021年の死傷者数は33,672人に上りました。

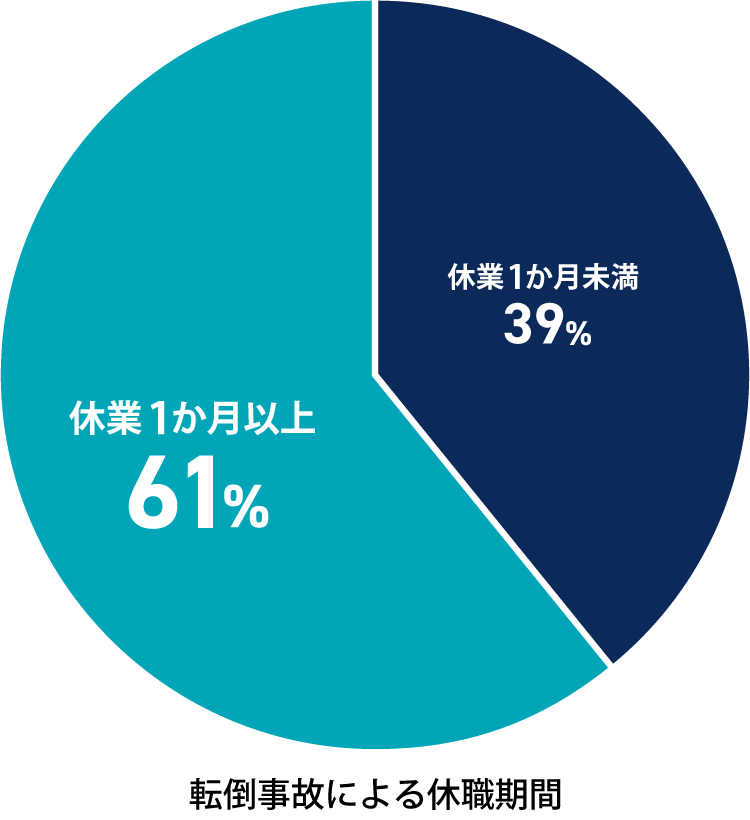

加えて、4日以上仕事を休まれる方の約6割の方が、1か月以上の休業となっています。

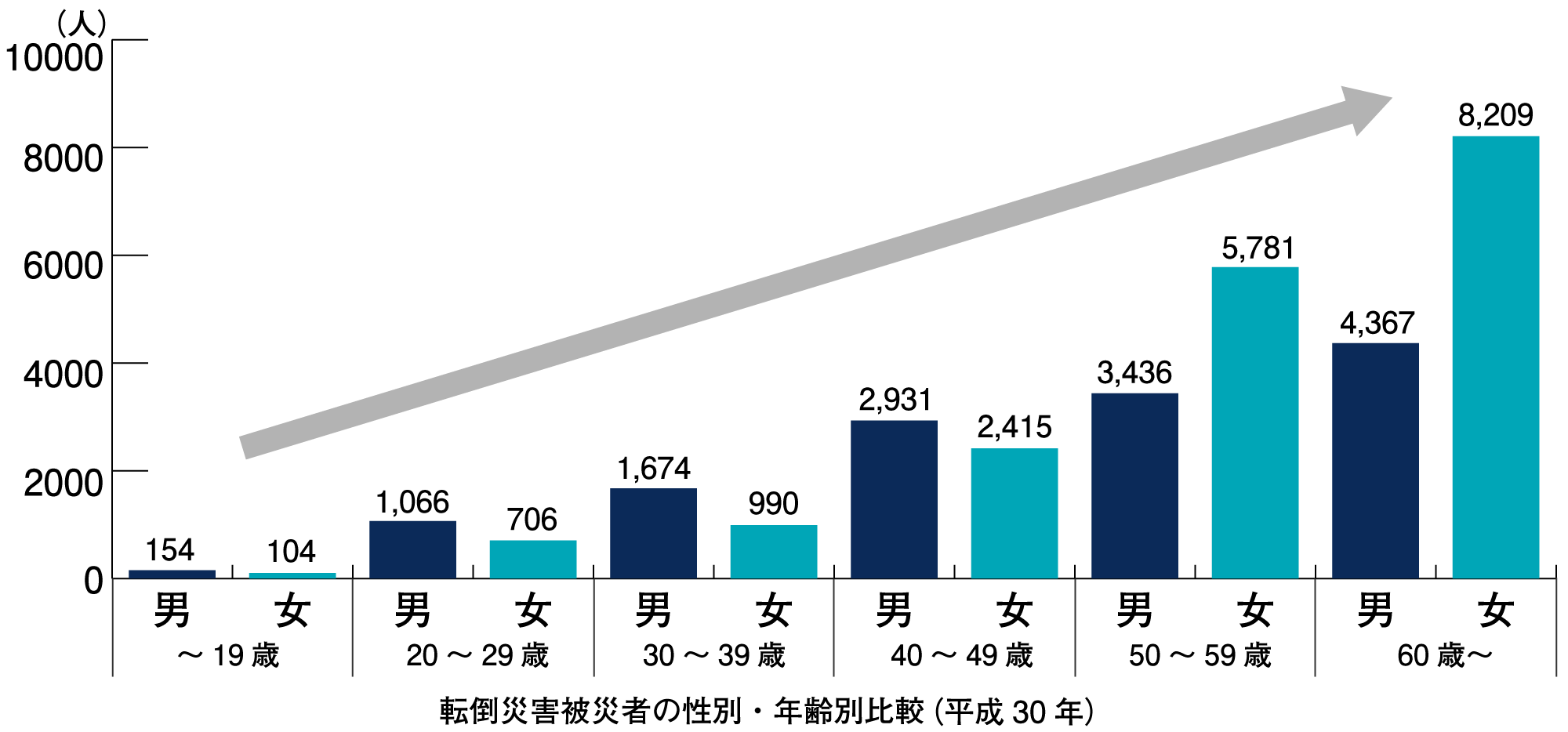

労働人口の高齢化により、転倒災害は年々増加傾向にあります。

今後も転倒災害による死傷者数および発生割合は増加することが予測されています。

転倒は作業者が高齢になるほど身体強度や運動機能が低下するため、発生しやすくなります。

さらに、高齢労働者はわずかなつまずきであっても被災の重篤度が高まる傾向があります。

厚生労働省「令和3年 労働災害発生状況」,「令和3年 人口動態統計」

2. 転倒事故の原因

転倒災害は、滑り・つまずき・踏み外しの3つの典型的なパターンに分けられます。

いずれもちょっとした原因が大きな災害につながっています。

- 床が滑りやすい素材である

- 床に水や油などが残ったままの状態

- ビニールや紙等滑りやすい異物が床に落ちている

- 床の凹凸や段差がある

- 床に荷物や商品が放置されている

- 大きな荷物を抱えるなど、足元が見えない状態での作業

3. 転倒災害を防止・軽減するために

転倒災害を防止するためには、まず整理・整頓・清掃・清潔を心がけましょう。

そのほかにも、設備管理面での対策や従業員ひとりひとりが作業時に意識すべきことがあります。

危険源を見つけリスクを低減することで、転倒災害の発生を未然に防ぐことができます。

加えて、万が一災害が発生した際に、迅速に対応し災害を最小限にとどめる体制を構築することも重要です。

発生を未然に防ぐ

設備管理面の対策

- 整理・整頓・清掃・清潔の4Sに取り組む

- 転倒しにくい方法で作業する

- 作業に適した靴を選び、定期的に点検する

- 職場の危険マップを作成し、危険情報を共有する

- 転倒の危険性がある場所に目印、滑り止めをつけて、注意喚起する

転倒しにくい作業方法

- 時間に余裕をもって行動

- 滑りやすい場所では小さな歩幅で歩行

- 足元が見えにくい状態で作業しない

その他の対策

- 作業に適した靴の着用

- 職場の危険マップの作成による危険情報の共有

- 転倒危険場所にステッカー等で注意喚起

- 体操による筋力維持・アップ

- 従業員の体調管理

災害を最小限にとどめる

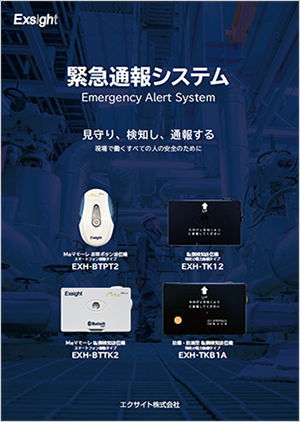

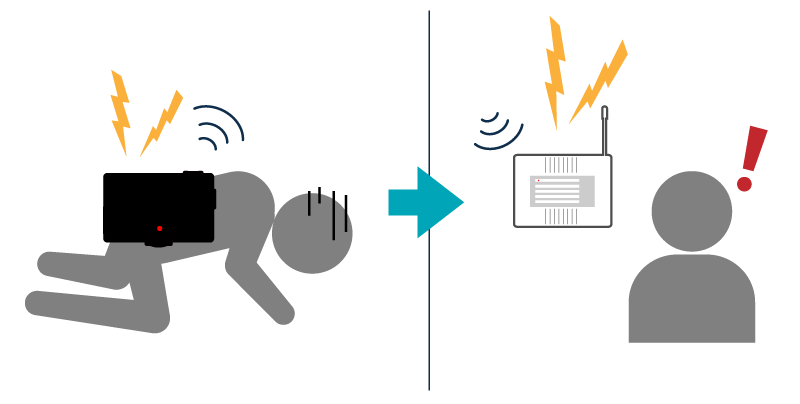

緊急通報システムで、転倒事故発生を迅速に把握し、救出する。

4. 災害発生に気がつきにくい労働環境

以下の5つの状況では作業者の転倒災害発生に気が付きにくい可能性があります。

一人作業

死角作業

夜間作業

休日出勤

騒音のある環境

対策をしていても、機械化による一人作業、不慮の事故、急病、熱中症などで転倒が起こってしまう可能性があります。

その際、このような労働環境では助けを呼ぶことができず、発見された時には既に手遅れとなることも考えられます。

また、危険な機械や薬品等がある作業場などでは二次災害が起こる可能性もあります。

そうならないために、転倒センサーの導入がおすすめです。

転倒センサーは装着した人が倒れた状態を続けると、センサーにより転倒を検知。

異常事態とみなして大音量で警報音が鳴り、同時に緊急通報を指定の通報先へ自動送信する機器です。

従業員が倒れた際に即座に気づくことができ、駆けつけ、早期救出ができます。

また、体調不良や異常を感じた際は、押しボタンで自ら緊急コールもできます。

転倒センサーの種類

5.まとめ

転倒災害は、件数が多く長期休暇を要することもある深刻な労働災害です。

今後、労働者の高齢化が進むにつれて、さらに転倒災害の件数が増えていくことが予想されます。

危険物を扱う工場では転倒が命に関わることもあります。

事故が起きにくい環境づくり・教育はもちろん、事故が起きてしまったときの対応も考えておきましょう。

転倒センサーをお探しの場合には、ぜひお気軽にエクサイトへご相談ください。

厚生労働省「STOP! 転倒災害プロジェクト - 職場のあんぜんサイト」

ご相談・ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください

Case Study

応用事例

転倒検知システムは、どんな場所・目的・用途で使われているのか、その事例をご紹介します。

Contact

ご相談・ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください